В 1788 Кемпелен приготовил говорящую машину, которая состояла из четырёхугольного деревянного ящика, длиной около 1 м и шириной в 0,5 м, снабженного мехами и сложной системой клапанов, штифтиков и т. п.; машина эта воспроизводила голос ребенка 3-4 лет. Около 1828 эту машину усовершенствовал механик Пош в Берлине.

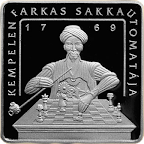

Ещё больше внимания привлекла к себе так называемая шахматная машина Кемпелена.

В 1769 г. в Прессбурге (ныне — Братислава) барон Вольфганг фон Кемпелен, придворный советник австрийской императрицы Марии-Терезы, также известный под именем Фаргаш (или Фаркаш) Кемпелен, всего за полгода создает самый известный в мире шахматный «автомат». За свой экзотический восточный наряд этот чудо-автомат получил название «Турок» (The Turk).

Весной 1770 года в Вене, в высочайшем присутствии Марии–Терезии, состоялась первая презентация «шахматного турка». Деревянный манекен в натуральную величину был одет в кафтан, отороченный мехом, и широкие шаровары. Всё восточное, с его сочетанием экзотики, роскоши и элегантности, было тогда в моде в Австро-венгерской монархии, так что выбор Кемпелена вовсе не случайно выпал именно на турка. Манекен сидел за закрытым со всех сторон деревянным столом, на котором была укреплена шахматная доска. Длина этого стола, больше похожего на большой сундук или на комод с открывающимися и выдвигающимися ящиками, была примерно метр двадцать сантиметров, а ширина и высота – около девяноста сантиметров. Комод вместе с турком стоял на четырёх латунных роликах, что позволяло Кемпелену ввозить и увозить его, поворачивать так, чтобы зрители могли осмотреть автомат со всех сторон, и так далее. Демонстрация, характер которой практически не менялся в течение восьми десятилетий, происходила следующим образом: фон Кемпелен (а позже его преемник) открывал сначала одну створку комода. Зрители видели какие–то колёсики, шестерёнки, маятники, рычаги, – словом, механические внутренности автомата. То же скрывалось и за другой дверцей. Демонстратор открывал дверцы и с другой, тыльной стороны комода. Он опускал свечу, чтобы все видели: всё просматривается насквозь, никто внутри не спрятан, никаких трюков здесь нет. Затем открывались выдвижные ящики внизу комода, фон Кемпелен доставал из них вырезанные из слоновой кости шахматные фигуры (белого и красного цвета), расставлял их, приглашал из зала желающего сразиться с автоматом – и матч начинался. На протяжении всей игры демонстратор стоял в стороне, лишь время от времени что–то подкручивая в автомате и заводя – с характерным звуком – пружину. То есть турок совершенно самостоятельно, «обдумав» очередной ход, поднимал свою деревянную руку и передвигал фигуру на новую клетку.

На протяжении нескольких десятилетий великое множество людей ломало голову: как же функционирует этот «шахматный турок»? Понятно, что ни о какой «мыслящей машине» в восемнадцатом веке ещё и мечтать не могли. Все автоматы были чисто механическими. Не то, что строить шахматные комбинации и выбирать ту или иную стратегию игры, но даже просто «различать» фигуры эти автоматы не могли. Значит, был здесь какой–то трюк. Но какой? Кто–то считал, что фон Кемпелен использует очень сильный магнит (магнетизмом в конце восемнадцатого–начале девятнадцатого веков многие увлекались). Однако магнит – это довольно примитивный инструмент. Кроме того, демонстратор подходил к автомату лишь время от времени, а не после каждого хода противника.

Было и такое предположение: фон Кемпелен использует тончайшие, невидимые даже с небольшого расстояния верёвки или металлические тросики и с их помощью двигает рукою турка и его головой (голова тоже время от времени двигалась). Так кукольник управляет марионеткой.

Эту гипотезу тоже довольно быстро отвергли. Кемпелен (а позже его преемник Мельцель) свободно двигались по сцене, обходили «турка» и сзади, и спереди, поворачивали автомат, – словом, верёвки или металлические тросики, если бы таковые существовали, давно бы перепутались.

Была и ещё одна причина, по которой многие не верили, что «турок» передвигает фигуры по указке Кемпелена: все знали, что сам он довольно слабо играл в шахматы, а «турок» обыгрывал и признанных мастеров во время своего триумфального турне по европейским столицам в восьмидесятые годы 19-го века.

Большинство скептиков сходилось на том, что в комоде, за которым сидит манекен, или внутри него скрывается живой человек – ребёнок или карлик. Он–то и играет на самом деле. Правда, доказать это не мог никто. Один из самых отчаянных разоблачителей хотел было рассыпать перед демонстрацией на сцене нюхательный табак (чтобы спрятавшийся в ящике начал чихать), но это не удалось. Кроме того, очевидно, именно на такой случай (чтобы заглушить подозрительные звуки, которые могли бы доноситься изнутри автомата) фон Кемпелен ходил во время партии по сцене, громко объявлял ходы, с шумом заводил пружину... Потому что, конечно же, эта теория была верной: шахматист действительно прятался внутри ящика. Но кто именно?

Согласно самой красивой гипотезе, внутри «турка» прятался некий Воровский – сильный шахматист и бывший польский офицер, которого Кемпелен когда–то тайно вывез из России (Польша тогда, напомню, входила в состав Российской империи). Воровский участвовал в восстании, жестоко подавленном самодержавием, и в одном из боёв пушечное ядро снесло ему обе ноги. Кемпелен якобы познакомился с ним в Петербурге, где его «турок» обыграл Екатерину Вторую.

Эта история вряд ли соответствует действительности – хотя бы потому, что Екатерина никогда не играла с шахматным автоматом: Кемпелен впервые продемонстрировал его за месяц до смерти императрицы и задолго до своего европейского турне. Тем не менее, в «Британской энциклопедии» начала двадцатого века в качестве шахматиста, управлявшего изнутри турком, упоминался именно Воровский. Кроме того, на этот сюжет написано несколько пьес и даже два романа. В финале одного из них (он называется «Шахматист» и вышел в 1926 году в Париже) разъярённая проигрышем Екатерина Вторая приказывает расстрелять автомат и его ставят к стенке. Под градом пуль погибает и спрятавшийся внутри молодой герой Воровский. Вот такой жуткий сюжет.

Не меньше легенд сложилось и о второй, если можно так выразиться, жизни шахматного автомата. После смерти Кемпелена в 1804 году он перешёл в руки Иоганна Непомука Мельцеля – не менее талантливого механика и демонстратора. И, как гласят хроники, уже Мельцель привозил «турка» к Наполеону. Сохранились различные – порою весьма красочные – описания этого поединка, а в некоторых шахматных книгах даже публикуются сыгранные Наполеоном и автоматом партии. Увы! Скорее всего, и это – только легенда. А возникла она, может быть, потому, что «механического турка» купил у Мельцеля пасынок Наполеона Евгений Богарнэ. Сам Мельцель занимался другими проектами: диорамой московского пожара 1812 года, созданием музыкального автомата, который он называл «оркестрионом», и усовершенствованием метронома (придуманного, между прочим, не Мельцелем, как обычно считается, а другим изобретателем). Правда, после разгрома Наполеона он снова выкупил шахматный автомат у Богарнэ, но золотые времена «механического турка» уже прошли. Люди стали менее суеверными и менее наивными. Подозрение, что внутри «турка» прячется человек, переросло в уверенность. Блестящую статью со множеством доказательств этой версии и объяснением отвлекающих манёвров демонстратора написал, например, Эдгар Аллан По, видевший автомат во время поездки Мельцеля по Соединённым Штатам. В книге Стэндейджа приводятся иллюстрации из другого старого издания: на них показано, каким образом прятался внутри автомата шахматист, как он следил за ходом партии с помощью своеобразной демонстрационной доски и как управлял сложным рычагом, двигавшим рукой «турка». Внутри комода было множество пустот. Конструкция автомата очень напоминала конструкцию ящика, в который иллюзионисты укладывают ассистентку перед тем, как распилить её пополам (якобы распилить).

В общем, на демонстрации шахматного автомата приходило всё меньше народу, Мельцель влез в долги и, в конце концов, в 1838 году продал «турка» за четыреста долларов. Потом автомат был выставлен в музее курьёзов в Филадельфии. А в июле 1854 года на улице, где находился музей, вспыхнул пожар, и деревянный «турок» сгорел. Обычно в таких случаях добавляют: «...и навсегда унёс свою тайну с собой». Но в том–то и дело, что тайны никакой не осталось.

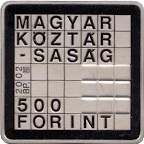

Этой грандиозной мистификации восемнадцатого века Национальный банк Венгрии в 2002 году посвятил монету.

Монета номиналом 500 форинтов изготовлена из медно-никелевого сплава (75% Cu + 25% Ni); форма монеты - квадратная со скруглёнными углами размером 28,43 мм x 28,43 мм; вес 14 г; гурт гладкий. Тираж монет - 10000 штук, из них 5000 штук - в качестве "proof".